This is (not) my lullaby

----------------------------

この分野でフェミニズムの議論をすることは正直とても難しいと感じる。「音楽にジェンダーはあるのか論争」に、みんなが真摯に体験談や円グラフで回答する。それはどちらかを選ぶしかないのだろうか?

ジュディス・バトラーを読んで、「音楽にジェンダーはあるのか」とかいうきわめてくだらない問いに答えるのは、もうやめたいと思った。そんな問いが出てくること、その構造自体に目を向けたい。

だって考えてみれば、なぜそれにわたしたちが答えなくてはならないのだろうか?(あるいは、そんなことを考えなくても済むのは誰だろうか?)

——「プロローグ」より

-----------------------------

■マガジンについて■

「個人的なことは政治的なこと the personal is the political」は第二波フェミニズムにおける有名なスローガンです。女性の私的領域のことが「個々人のもの」として共有されることなく隠されてきたこと、「政治に値しない」ものとして扱われてきたこと、すなわち「公私の線引き」の恣意性が問われました。

こと西洋芸術音楽は、公私の線引きをする意識が強く、そうした境界を滲ませることが難しい表現領域・業界であるとも言えます。「私の音楽と私が女性であることは関係ない/ある」という永遠に終わらない議論から抜け出して、「そもそもそうした言説を私たちが発しなければならないのはなぜか」から問い直し、連帯すること。

jwcmマガジンvol.2となる今号では、そのキーとして「公私領域」を据え、さまざまな視点から考察しました。(2025年4月出版、日英併記)

こと西洋芸術音楽は、公私の線引きをする意識が強く、そうした境界を滲ませることが難しい表現領域・業界であるとも言えます。「私の音楽と私が女性であることは関係ない/ある」という永遠に終わらない議論から抜け出して、「そもそもそうした言説を私たちが発しなければならないのはなぜか」から問い直し、連帯すること。

jwcmマガジンvol.2となる今号では、そのキーとして「公私領域」を据え、さまざまな視点から考察しました。(2025年4月出版、日英併記)

価格 2,000円(税込 2,200円)

サイズ 128×210mm

頁数 184頁

サイズ 128×210mm

頁数 184頁

言語 日本語と英語(併記)

企画・編集・執筆

企画・編集・執筆

平野みなの、森下周子、渡辺裕紀子、渡辺愛、長田ポンシリ・アリサ

翻訳 長田ポンシリ・アリサ、森下周子

デザイン 宮越里子

印刷 株式会社 しまや出版

翻訳 長田ポンシリ・アリサ、森下周子

デザイン 宮越里子

印刷 株式会社 しまや出版

発行 2025年4月20日

発行者 女性作曲家会議

-----------------------------

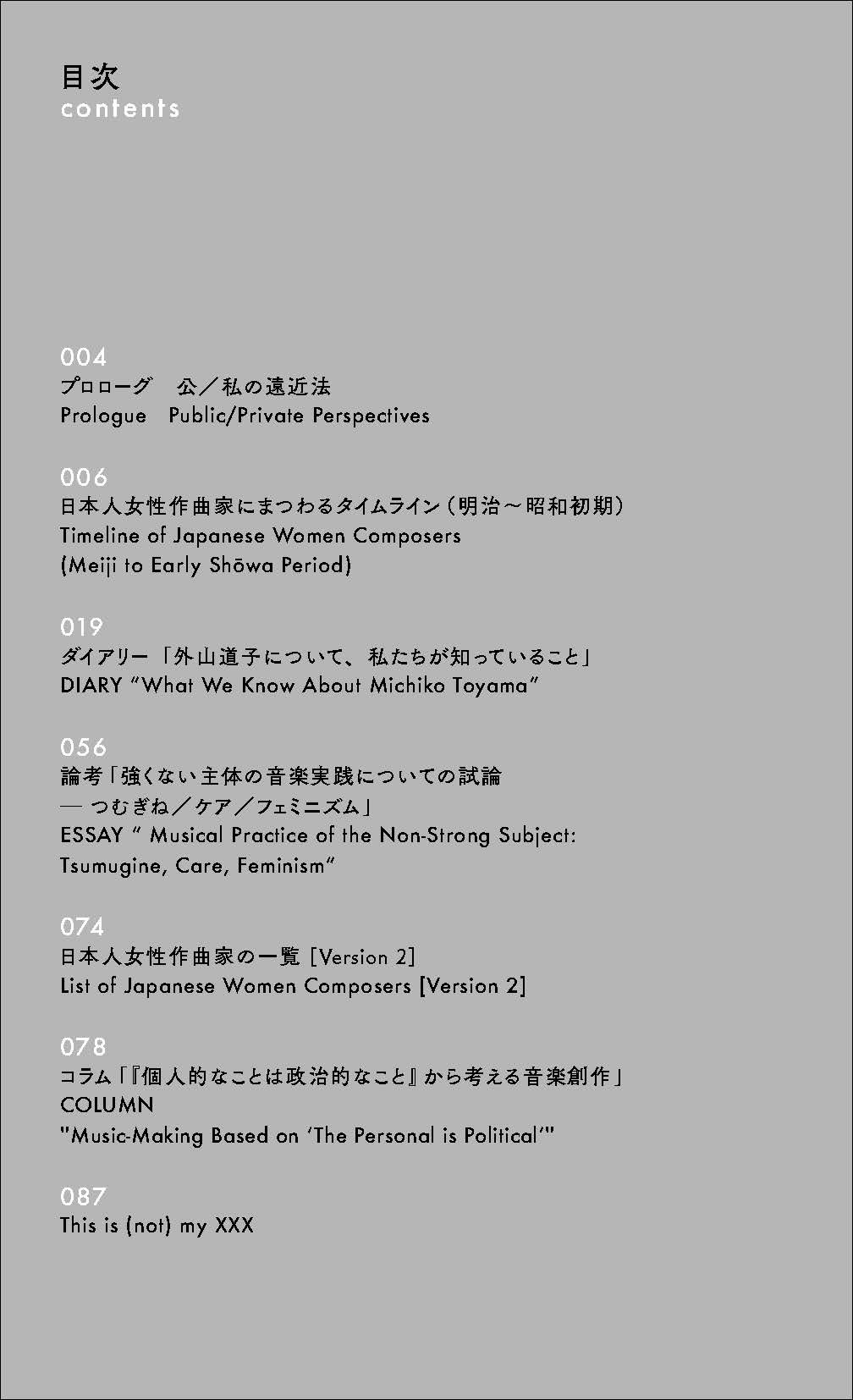

■目次■

01 プロローグ:公私の遠近法/平野みなの

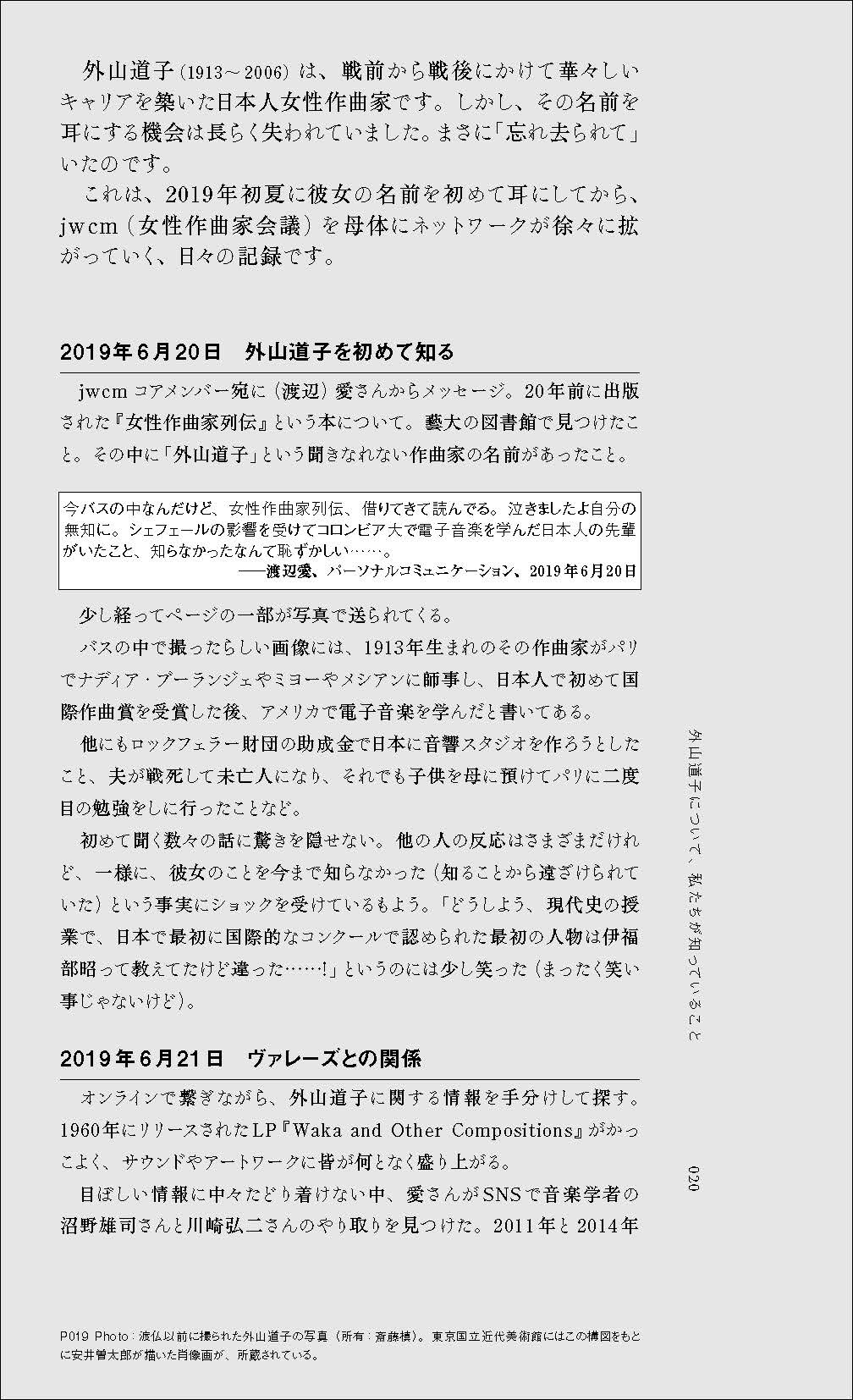

02 ダイアリー「外山道子について、私たちが知っていること」/森下周子

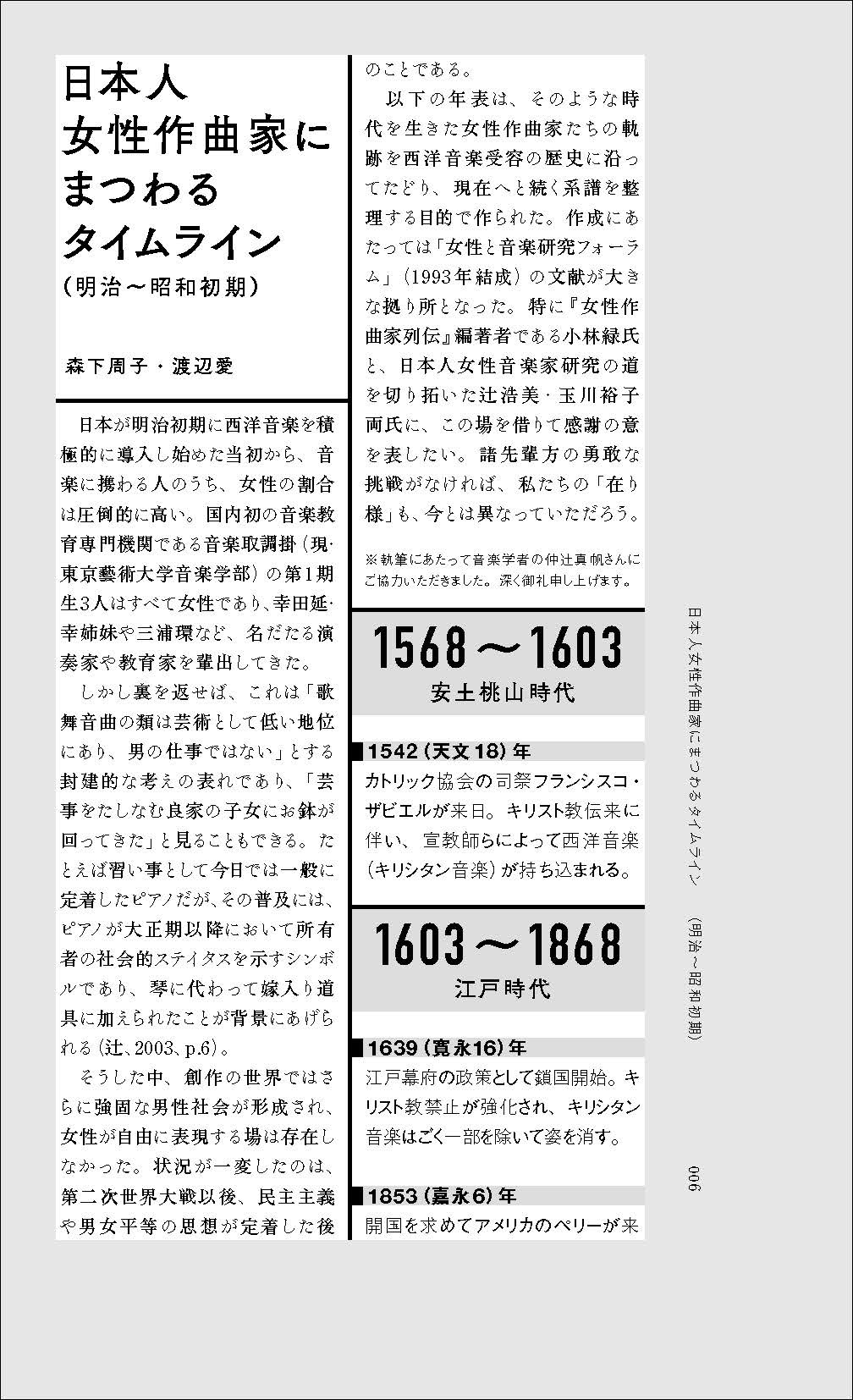

03 日本人女性作曲家にまつわるタイムライン(明治〜昭和初期)/森下周子・渡辺愛

04 論考「強くない主体の音楽実践についての試論——つむぎね/ケア/フェミニズム」/平野みなの

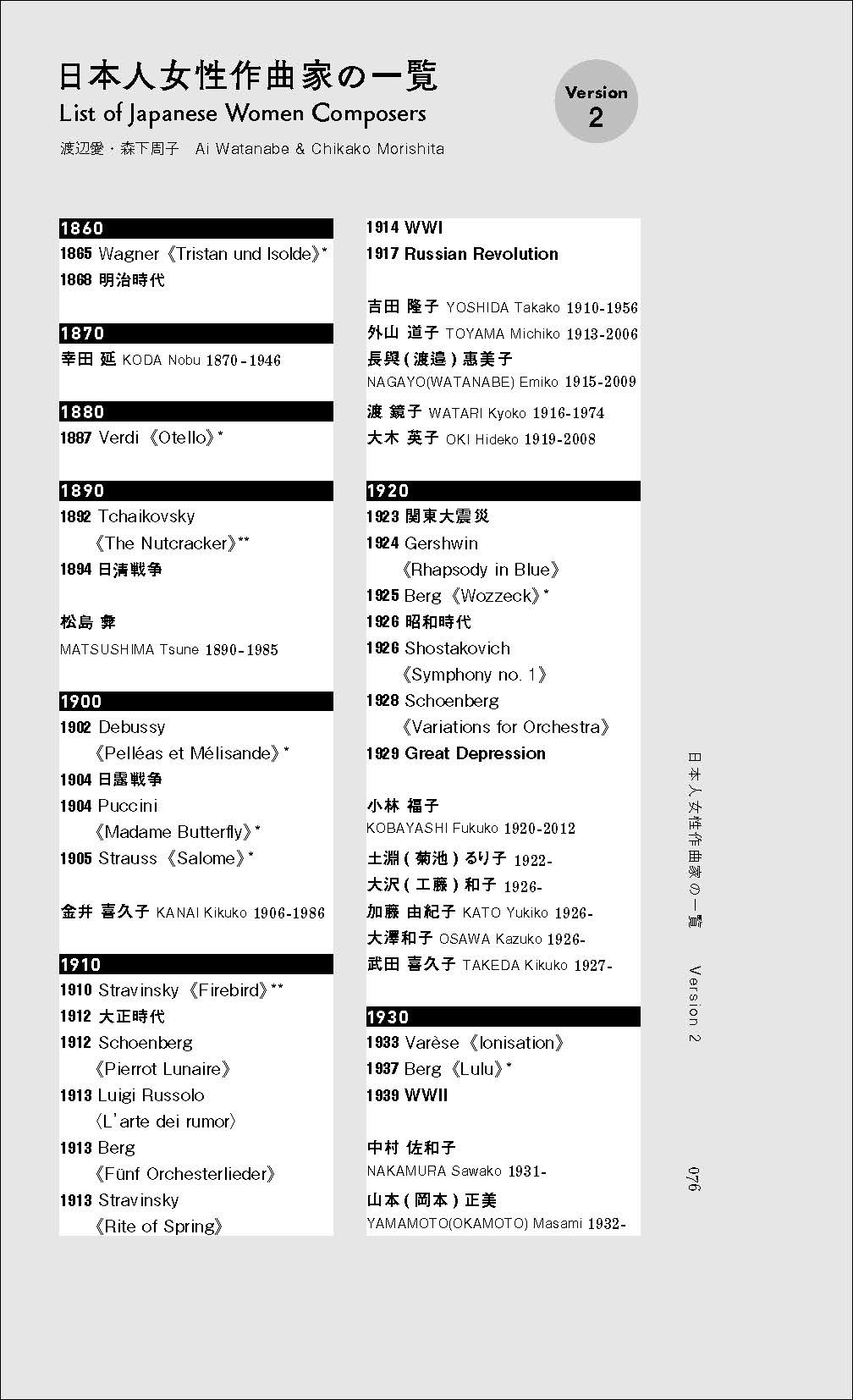

05 日本人女性作曲家の一覧 [Version 2]/渡辺愛・森下周子

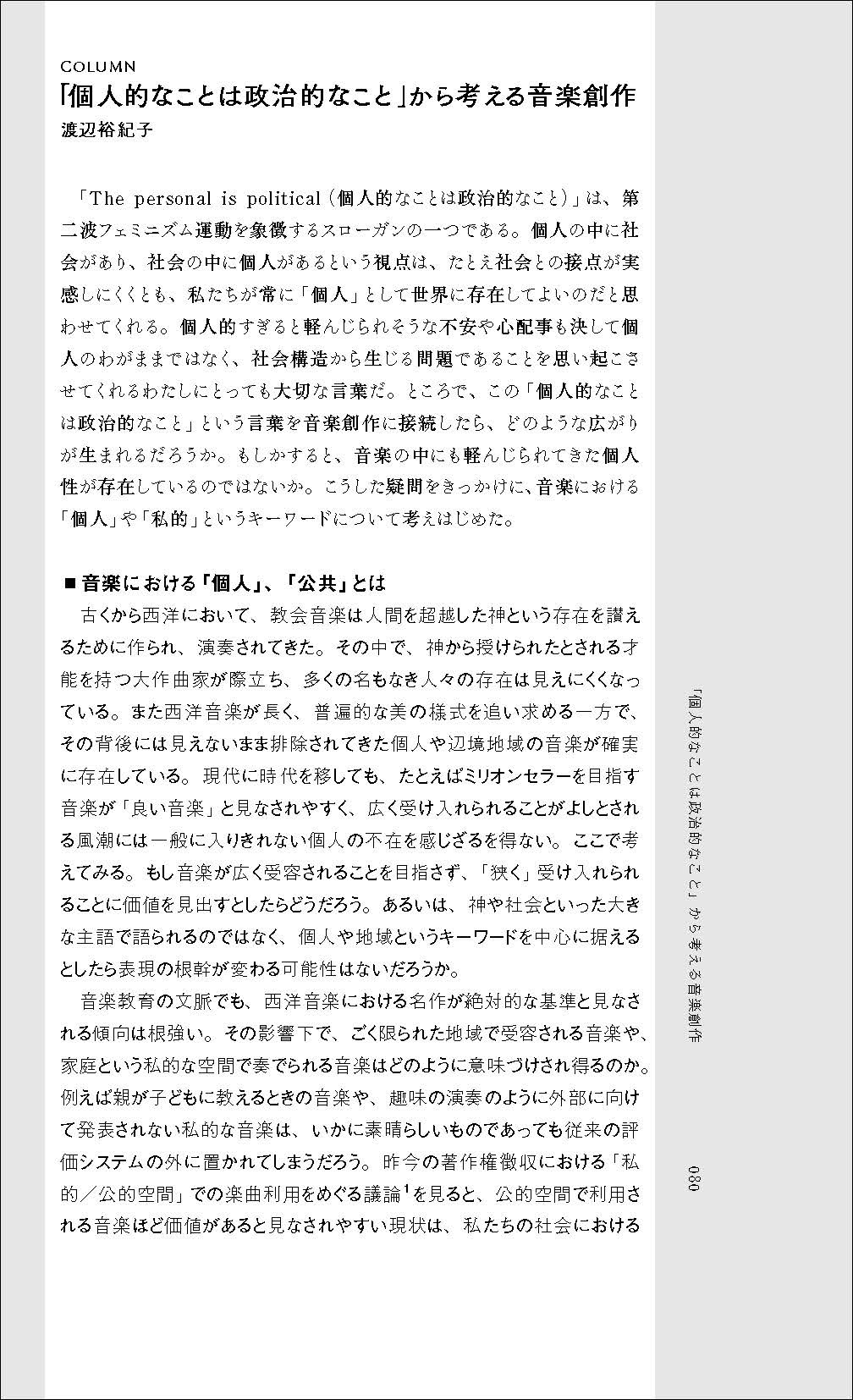

06 コラム「『個人的なことは政治的なこと』から考える音楽創作」/渡辺裕紀子

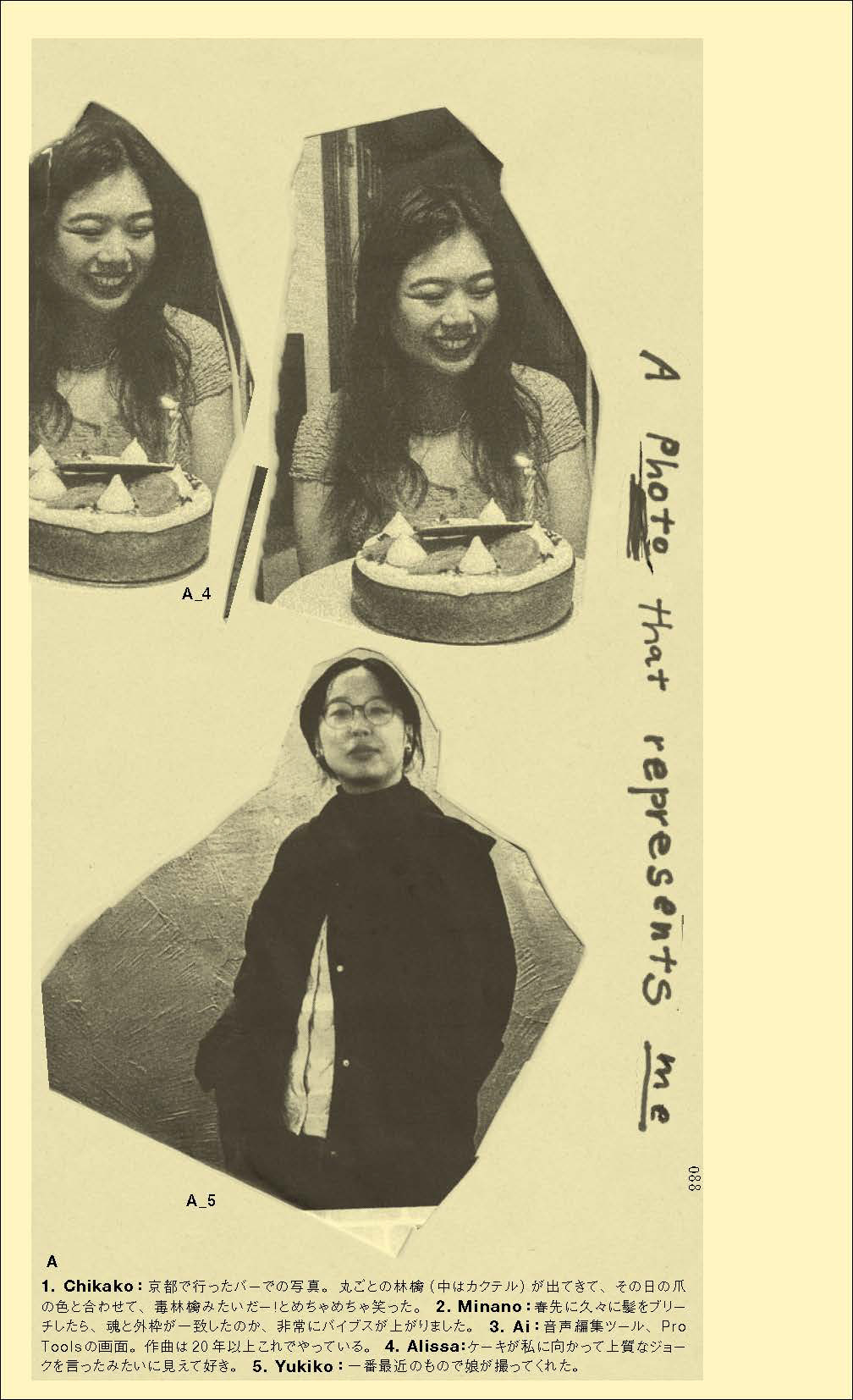

07 This is (not) my XXX

08 This is (not) our dialogue

09 エピローグ:織物を織る/森下周子

※2025/6/4追記:目次ページに誤記がありました。正しくは、074→076、078→080となります。

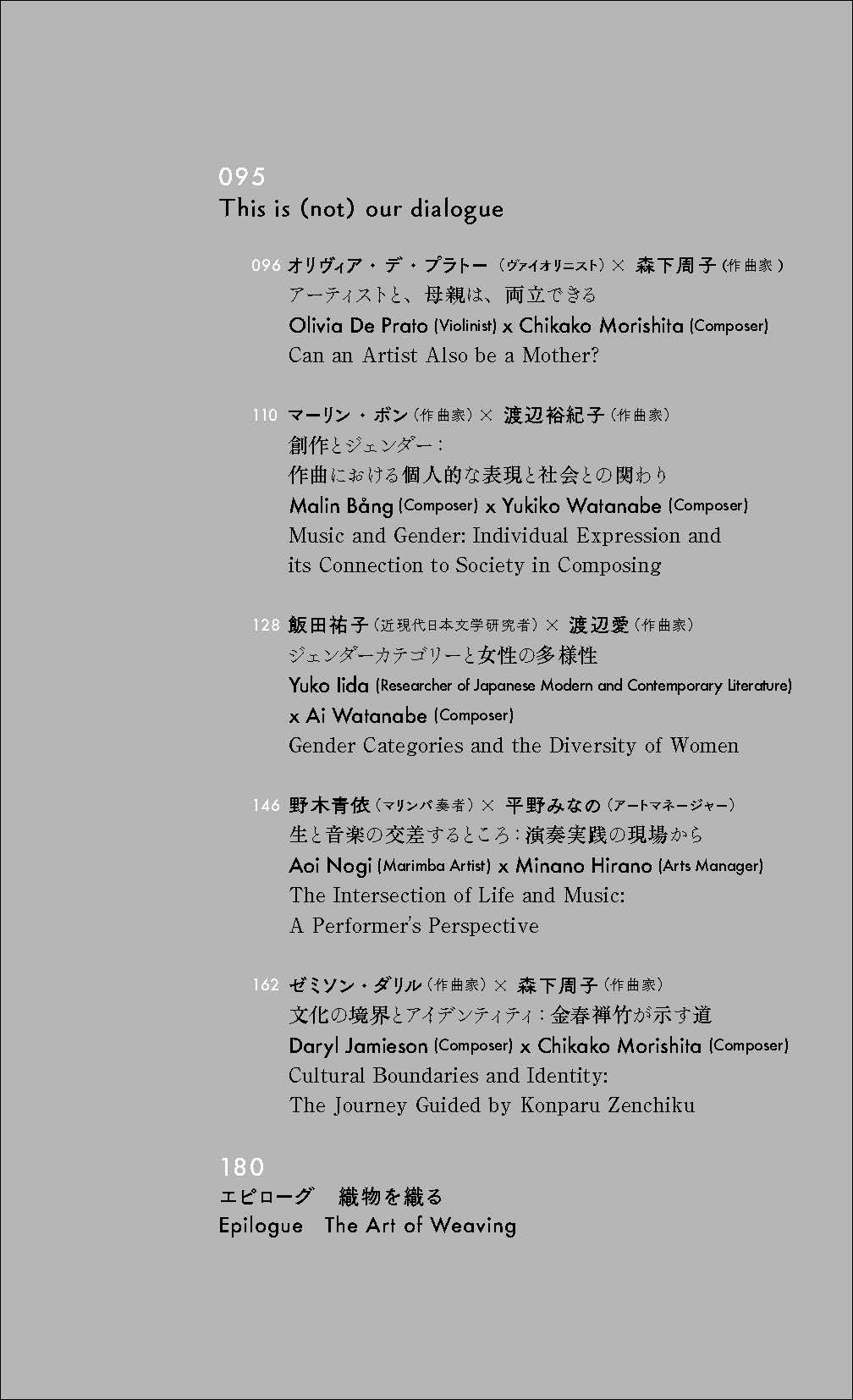

◾️ This is (not) our dialogue [Interviews] ◾️

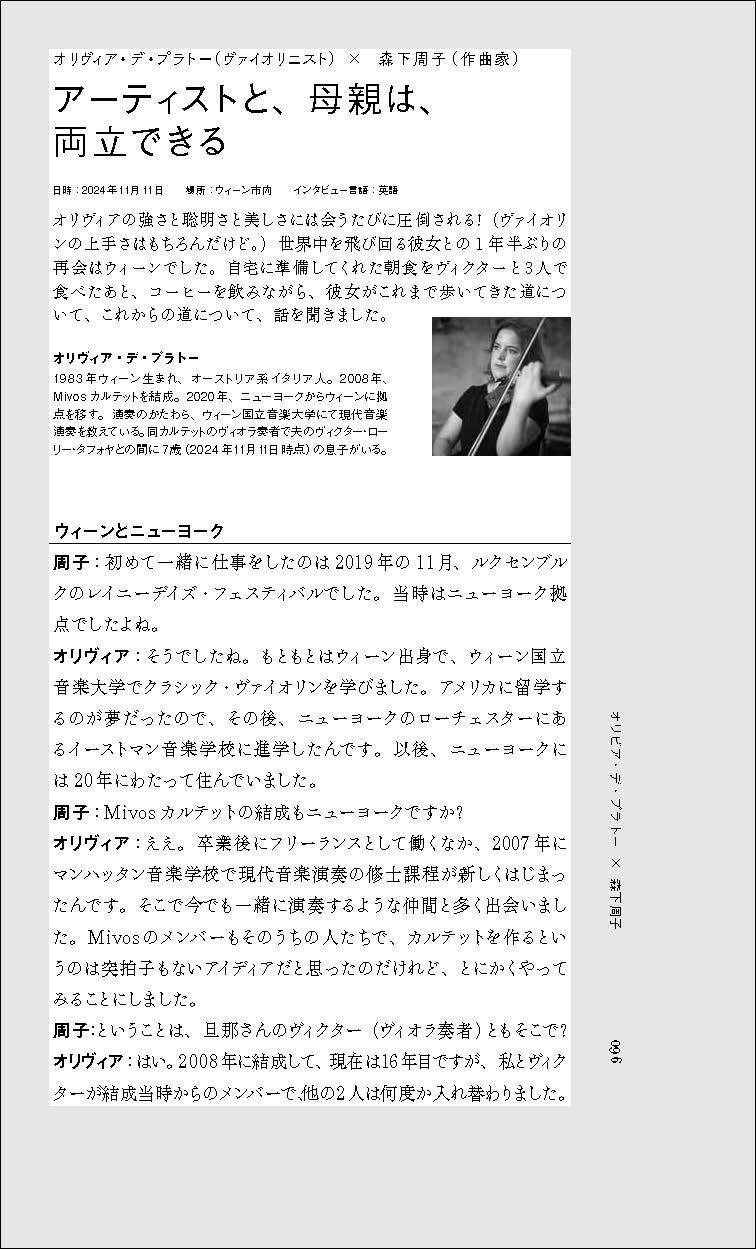

オリヴィア・デ・プラトー(ヴァイオリニスト)× 森下周子 (作曲家)

「アーティストと、母親は、両立できる」

1983年ウィーン生まれ。オーストリア系イタリア人。2008年、Mivosカルテットを結成。2020年、ニューヨークからウィーンに拠点を移す。演奏活動のかたわら、ウィーン国立音楽大学にて現代音楽演奏を教えている。同カルテットのヴィオラ奏者である夫ヴィクター・ローリー・タフォヤとの間に、7歳(2024年11月11日時点)の息子がいる。

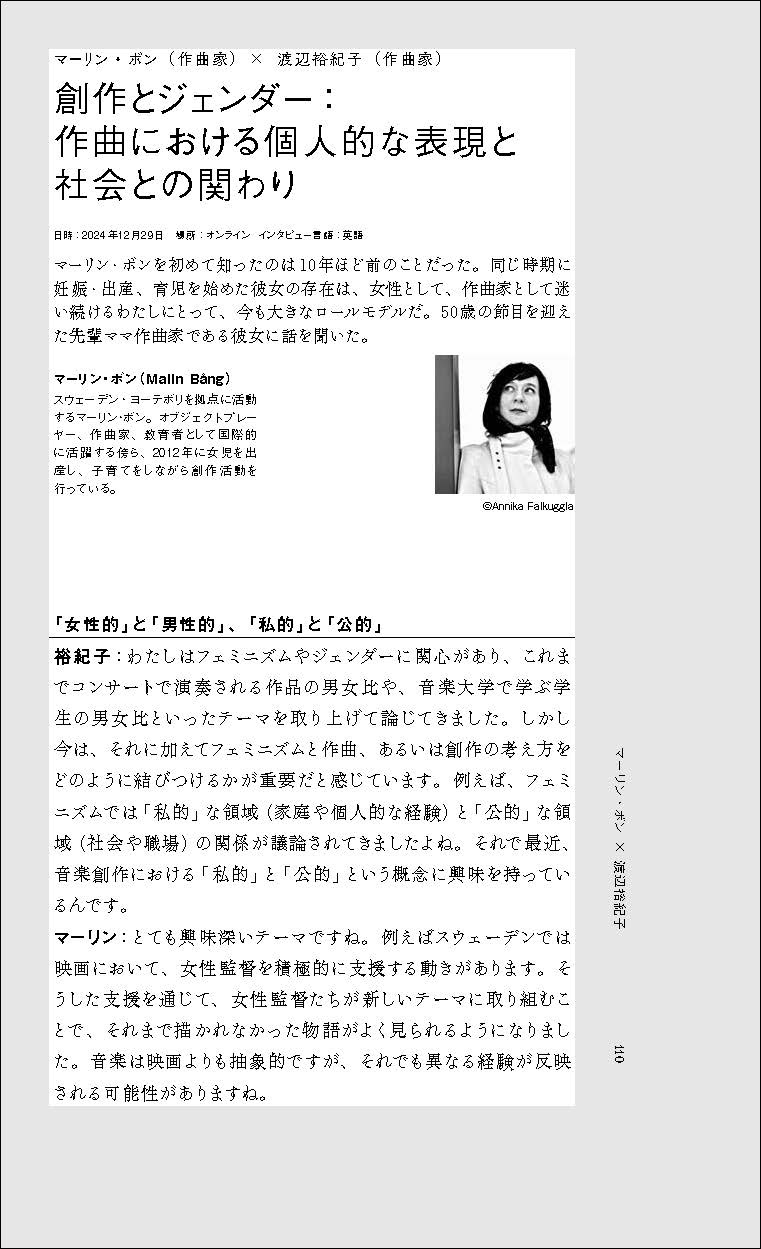

マーリン・ボン(作曲家)× 渡辺裕紀子(作曲家)

「創作とジェンダー: 作曲における個人的な表現と社会との関わり」

スウェーデン・ヨーテボリを拠点に活動するマーリン・ボン。オブジェクトプレーヤー、作曲家、教育者として国際的に活躍する傍ら、2012年に女児を出産し、子育てをしながら創作活動を行っている。

飯田祐子(近現代日本文学研究者)× 渡辺愛(作曲家)

「ジェンダーカテゴリーと女性の多様性」

愛知県出身、1989 年名古屋大学文学部卒業、1995 年名古屋 大学大学院人文学研究科満期退学、1997 年博士(文学)取得。 神戸女学院大学勤務を経て、2014 年より名古屋大学大学院人文 学研究科教授。ジェンダーの視点から、日本近現代の文化と文学 について研究している。

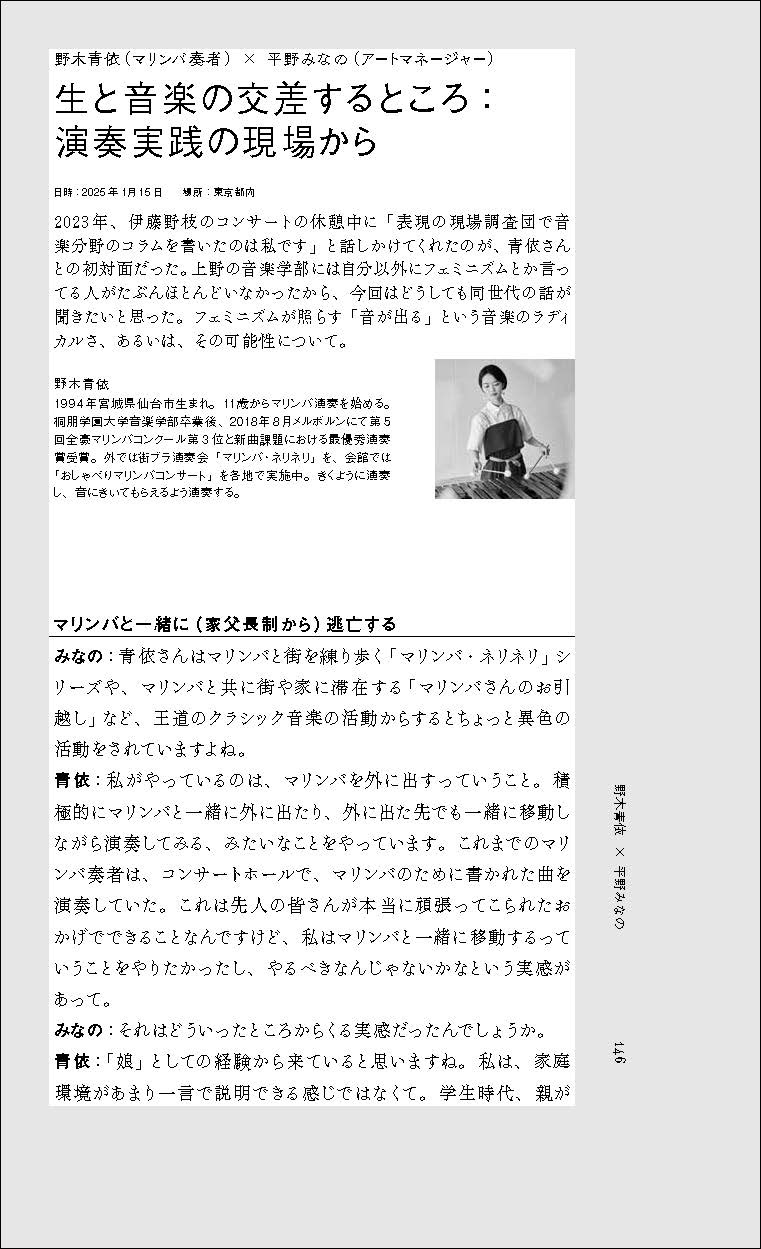

野木青依(マリンバ奏者)× 平野みなの(アートマネージャー)

「生と音楽の交差するところ:演奏実践の現場から」

1994年宮城県仙台市生まれ。11歳からマリンバ演奏を始める。桐朋学園大学音楽学部卒業後、2018年8月メルボルンにて第5回全豪マリンバコンクール第3位と新曲課題における最優秀演奏賞受賞。外では街ブラ演奏会「マリンバ・ネリネリ」を、会館では「おしゃべりマリンバコンサート」を各地で実施中。きくように演奏し、音にきいてもらえるよう演奏する。

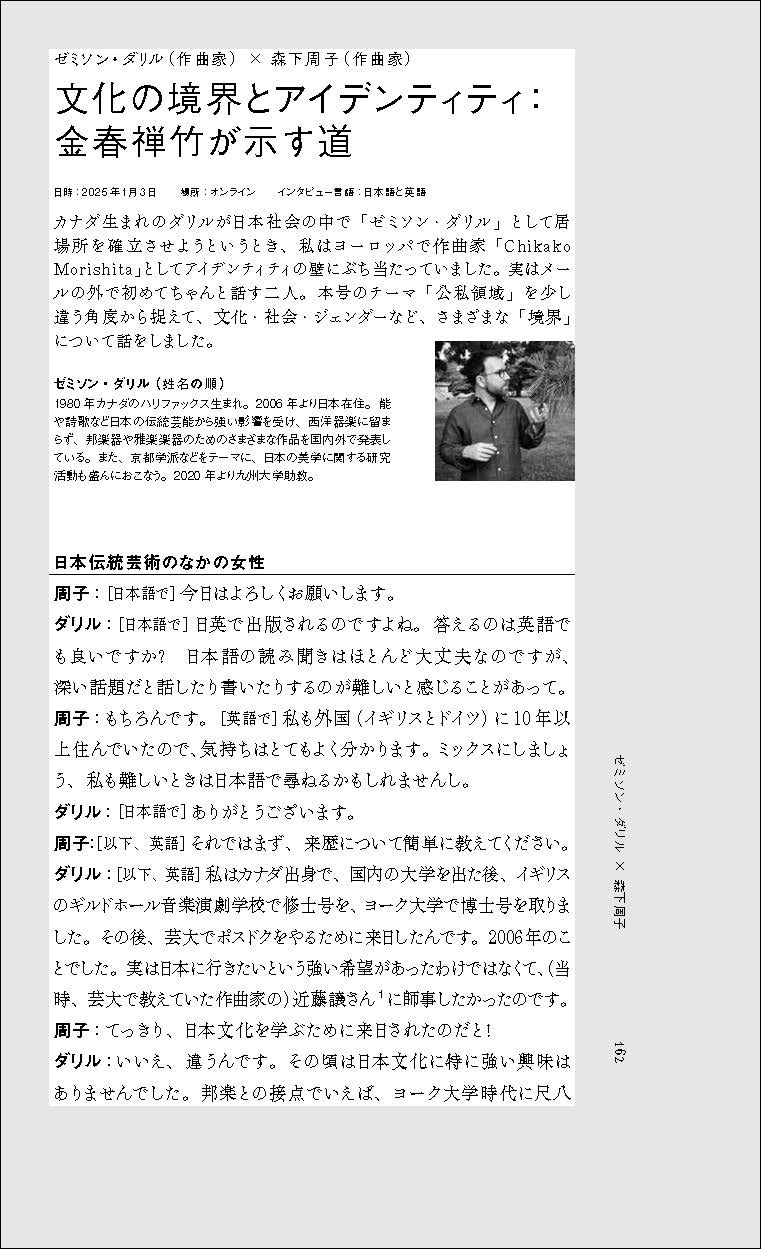

ゼミソン・ダリル(作曲家)× 森下周子(作曲家)

「文化の境界とアイデンティティ:金春禅竹が示す道」

1980 年カナダのハリファックス生まれ。2006 年より日本在住。能 や詩歌など日本の伝統芸能から強い影響を受け、西洋器楽に留ま らず、邦楽器や雅楽楽器のためのさまざまな作品を国内外で発表し ている。また、京都学派などをテーマに、日本の美学に関する研究 活動も盛んにおこなう。2020 年より九州大学助教。

表紙について

蜘蛛は、幽閉された女性が壊されてもなお巣を作り続ける姿を象徴する、家父長制に対するアイロニカルなモチーフ。 また、害虫駆除者でありながら害虫と見なされる両義性、家を守る強さと賢さという二面性を持つ。キーカラーの黄色は、 フェミニスト文学初期の『黄色い壁紙』(1892年、シャーロット・パーキンズ・ギルマン著)に由来する。ドゥニ・ヴィル ヌーヴ監督の映画『複製された男』(2013 年)では、黄色と蜘蛛が家父長制の象徴として描かれる。

本誌は、東京藝大「 I LOVE YOU」プロジェクト (〈みずほ〉×キュレーション教育研究センターによる 「アートとジェンダー」共同研究プロジェクト)の助成を受けて刊行されました。